Hartelijk welkom in de klokkenstad Gescher

Hartelijk welkom in het centrum van de klokkenstad Gescher

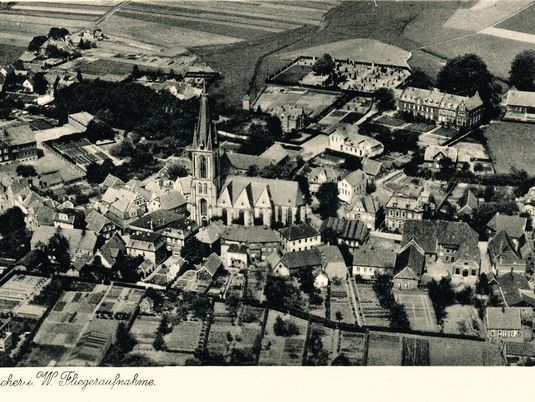

In de stad Gescher wonen, inclusief het zuidelijke deel Hochmoor, ongeveer 17.250 inwoners (stand medio 2020). De stad kijkt terug op een geschiedenis van meer dan duizend jaar. Het vroeger bescheiden straatdorp heeft, vooral in de afgelopen 150 jaar, veel veranderingen ondergaan. Met de industrialisatie is de plaats sterk gegroeid en kreeg in 1969 stadsrechten na de aansluiting van de omliggende gemeenten Harwick, Tungerloh-Capellen en -Pröbsting, Estern en Büren. Gebouwen en wijken, maar ook groene zones hebben, deels meerdere malen, veranderingen ondergaan. Deze zijn nog steeds zichtbaar in het stadsbeeld of herkenbaar als sporen.

Twee wegen - één project

U bent van harte welkom om de stad te verkennen via de Geschiedenisroute Gescher en de Planetenroute Gescher. De rondwandeling is gemarkeerd met borden en loopt over ongeveer zes kilometer van Haus Hall door het binnenstedelijk gebied met het stadspark tot aan de noordoostelijk aangrenzende groene gordel in de Berkelaue.

Geschiedenisroute Gescher

Op 15 opvallend vormgegeven stations in Gescher en in het stadsdeel Hochmoor zijn telkens drie informatieborden met teksten en afbeeldingen over de geschiedenis van de plaats en de natuurlijke omgeving aangebracht. Alle stations bevinden zich op interessante plekken in de stad.

Er worden sporen van de stadsgeschiedenis getoond met betrekking tot de textielindustrie, de klokkengieterij, de stadsontwikkeling, opvallende gebouwen en het sociale leven. Hier kunnen inwoners en bezoekers wetenswaardigheden ontdekken en kennismaken met belangrijke mijlpalen in de stadsgeschiedenis. Belangrijke kerngegevens en beschrijvingen van interessante personen en bijzondere gebeurtenissen uit de stadsgeschiedenis verduidelijken belangrijke verbanden.

Planetenweg Gescher

Elf stations vormen een model van ons zonnestelsel op schaal 1:1 miljard. De route loopt tot station I in het Berkeltal over hetzelfde traject als de Geschiedenisroute en buigt dan bij de straat Auf dem Brink af in de richting van de Pankratiuskerk. Gedetailleerde informatie over de Planetenroute vindt u bij station Sonne in het centrum van Haus Hall.

Früheste Luftaufnahme

Bronzeglockenguss seit 1690

Stadtkern 2020

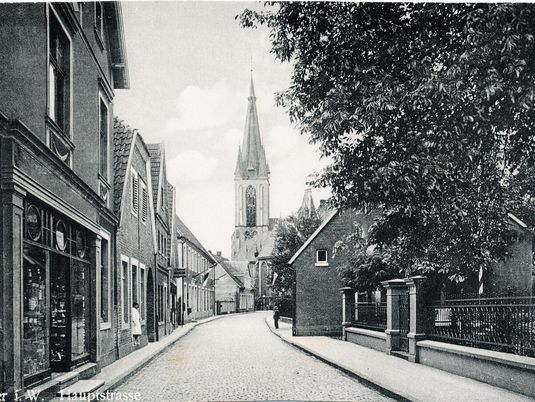

Hauptstraße um 1930

Dominante Industriearchitektur

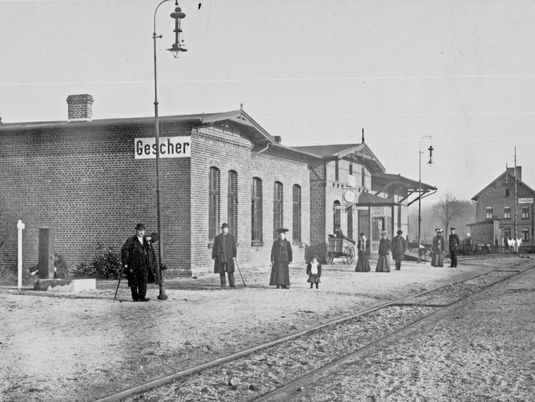

Bahnhof Gescher um 1908

Hauptstraße mit Villenbebauung

Ortskern um 1955

Naturschutzgebiet Fürstenkuhle

Het (nieuwe) stadhuis

Het (nieuwe) stadhuis - het resultaat van een lang planningsproces.

Het oude stadhuis aan de Lindenstraße, gebouwd in 1901 en nu Heinrich-Hörnemann-Haus, bleek al halverwege de jaren 60 veel te klein voor de behoeften van een toenmalige gemeentelijke administratie. Verschillende openbare gebouwen in de directe omgeving moesten daarom worden gebruikt voor de verhuizing van verschillende administratieve afdelingen.

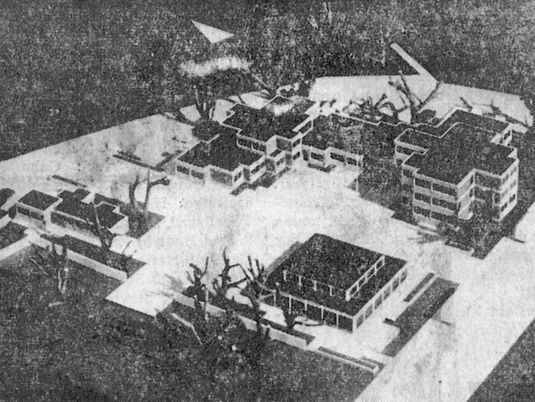

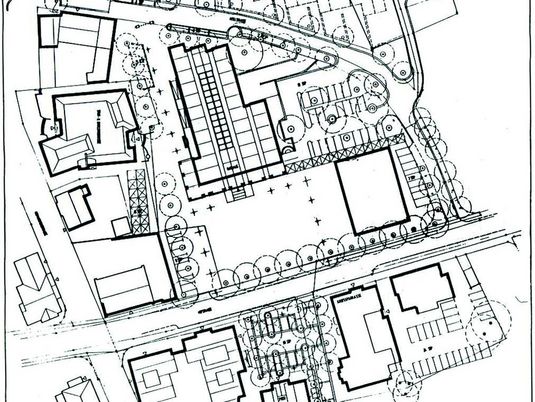

In 1964 schreef de stad de eerste architectuurwedstrijd uit (36 deelnemers) voor een nieuw stadhuis. Het voormalige markt- en kermisterrein hier in de Hofstraße werd aangewezen als locatie. Het resultaat was om verschillende redenen niet haalbaar (bijv. financiële haalbaarheid). Het project werd daarom voorlopig in de ijskast gezet.

In 1977 werd een nieuwe poging ondernomen om het probleem op te lossen. Er werd besloten om een stedenbouwkundig kaderplan op te stellen. Het belangrijkste resultaat was het besef dat het voormalige marktplein absoluut de juiste locatie was voor een centraal gelegen nieuw handels- en dienstencentrum - inclusief een nieuw stadhuis.

In 1980 volgde nog een deskundigenadvies op basis van het huidige schetsontwerp. Het winnende ontwerp van de Beckumse architect Harrendorf werd later echter afgewezen vanwege de omvang. Het plaatselijke bureau van Bock, Schmidt und Partner werd belast met een gereduceerd alternatief plan.

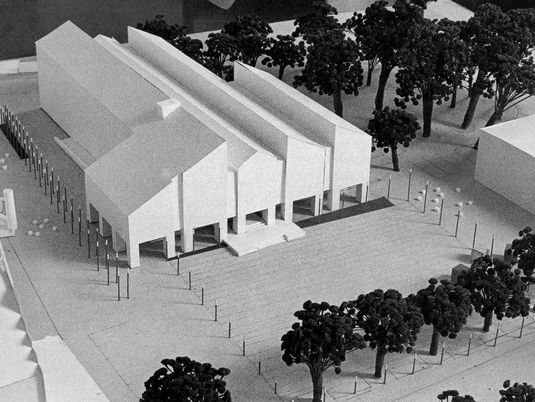

Het resultaat vormde de basis voor een nieuwe wedstrijd voor het stadhuis in 1985, waaraan tien bureaus deelnamen.

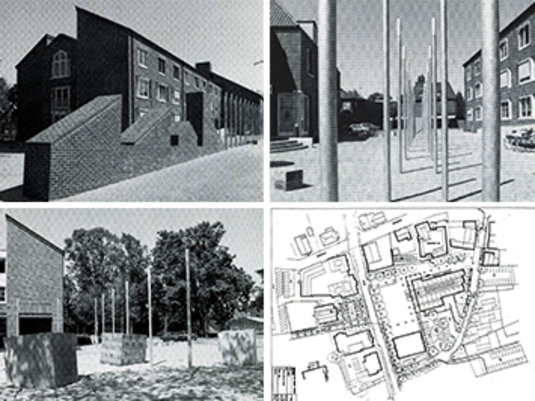

Het stadhuis werd gebouwd volgens het winnende ontwerp van de Braunschweigse architecten “Kraemer, Sieverts und Partner” als het middelpunt van het nieuwe dienstencentrum en werd feestelijk geopend in 1989.

In de daaropvolgende jaren werden rondom het stadhuis uitgebreide winkel-, dienstverlenings- en woonfuncties ontwikkeld in eigentijdse architectuur - gebaseerd op de bestaande schetsontwerpen. De oude gebouwen ten zuiden van de Hofstraße moesten echter volledig worden verwijderd voor deze centrumuitbreiding.

In 2014/15 onderging de buurt ten zuiden van de Hofstraße nog een fundamentele verandering. Het gebied met de beschermde katholieke kerk St. Mariä Hemelvaart, die sinds 2010 ontheiligd is, werd gereorganiseerd: Er werd een wooncomplex gebouwd dat geschikt is voor senioren. Je kunt hier meer over vinden op het volgende station.

Standort Neues Rathaus - Situation 1950er Jahre

Altes Rathaus vor dem 1. Weltkrieg

Verändertes Rathaus um 1980

Rathauswettbewerb 1964

Neues Rathaus – Lageplan

Wettbewerbsmodell 1985

Das Ergebnis 1989

Südfassade mit Marktplatz

Seitenansicht Nordwest

Rathausbild im Innern

Kunst bij en in het stadhuis

Kunst bij en in het stadhuis

Het nieuwe gebouw van het stadhuis en het ontwerp van de omliggende stedelijke ruimte boden een unieke kans om binnen en buiten artistieke accenten te leggen.

Om dit ambitieuze doel met hoge kwaliteit te bereiken, stelde de Raad in 1987 een "Kunstcommissie" aan. Onder de bekwame leiding van Dr. Bernhard Huskamp werkten deskundigen op het gebied van kunst en architectuur samen met vertegenwoordigers van de gemeente en het bestuur: Een soms zeer controversieel proces - met verrassende resultaten.

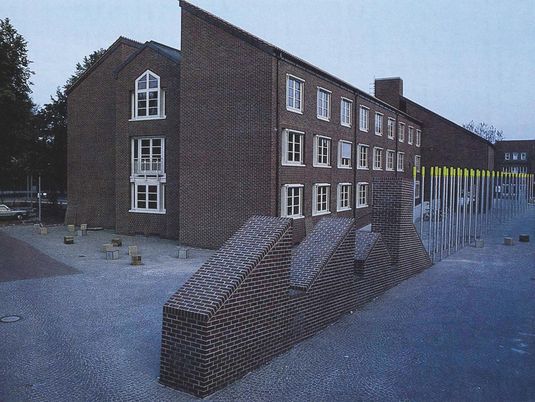

Voor het ontwerp van de buitenkant besloot de raad het idee van de Zwitserse kunstenaar Andreas Straub met de pakkende naam "Spel met 6°" uit te voeren.

De basis hiervoor is de hoek van 6° tussen de gevels van het nieuwe stadhuis en het nieuwe postkantoor (nu het Caritas-centrum voor dementiepatiënten). De geometrie van de stadsruimte vormde de "rode draad" voor de kunstobjecten. Dit zijn bijvoorbeeld de "Backsteinskulptur" van Straub, de "Lichtmasten-Allee" evenals het "Leuchten-Karree" van de Nederlandse kunstenaar Jan van Munster en het “Würfelspiel" van de Duitse kunstenaars Balduin Romberg en Ekkehard Neumann.

Het marktplein voor het stadhuis werd een open ruimte voor veel evenementen: Prinsenproclamatie en start van de carnavalsoptochten, after-work markten in de zomer, publieke kijkarena bij grote sportevenementen. Ongetrouwde tieners hopen hier een afscheidskus te krijgen nadat ze de trappen van het stadhuis hebben schoongeveegd.

De galerie in het stadhuis

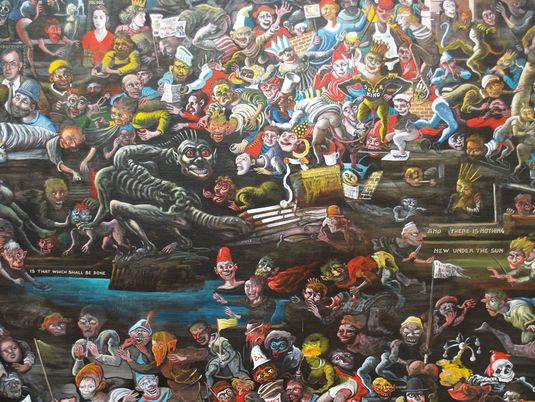

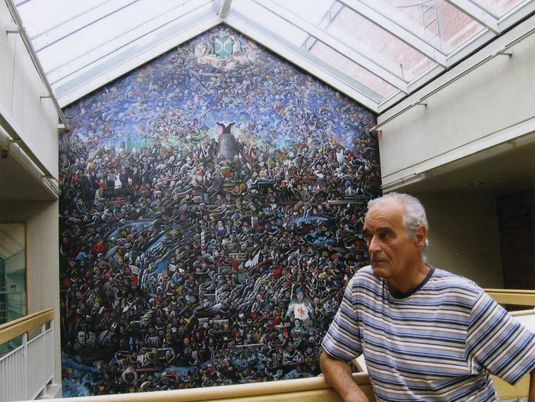

Duidelijke sporen van de "Kunstcommissie" zijn ook zichtbaar in het stadhuis. In 1989 gaf de gemeenteraad de Italiaanse kunstenaar Corrado Simeoni de opdracht om een schilderij van 36 vierkante meter te maken op de muur tegenover de raadszaal met de suggestieve titel "Maskerade" in de stijl van Venetiaanse schildertechnieken.

Het schilderij veroorzaakte al tijdens de creatie een klein "kunstschandaal". Provocerende manieren om de kunstenaar af te beelden werden "varkensspul" of zelfs "narrenporno" genoemd. Na berichten in talloze media was het project "het gesprek van de dag". Inmiddels is het stof neergedaald en is het werk een absolute must tijdens rondleidingen door de stad. Het stadhuis zelf is een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen of voor de presentatie van permanente bruiklenen van topkunstenaars als Rizzi, Alt, Simeoni, Penk en Balkenhol. Vandaag de dag biedt het stadhuis ook ruimte aan allerlei culturele evenementen, concerten en lezingen. Het stadhuis is een echt huis van burgerschap.

Ausschnitt Rathausbild Maskerade

Der Künstler und sein Werk

Provokante Rathauskunst

Rathauskunst im Umfeld

Marktplatzaktivitäten - Karneval

Public viewing

Markttreiben