Parochiekerk St. Pankratius

Parochiekerk St. Pankratius

De oorspronkelijke parochie werd rond 985 gesticht door het klooster Borghorst, dat de gelovigen de moeizame reis naar Stadtlohn bespaarde. De dames van het klooster benoemden St. Pankratius tot hun beschermheilige. Hij werd waarschijnlijk rond 290 geboren in Phrygia, het huidige Turkije, en kwam als weeskind naar Rome. Daar zou hij in 304 publiekelijk zijn onthoofd vanwege zijn christelijke geloof. Zijn martelaarschap wordt afgebeeld in een raam aan de noordkant van de kerk. St. Pancras is een van de "IJsheiligen". De parochie viert zijn naamdag (12 mei) elk jaar in het patroonsfeest.

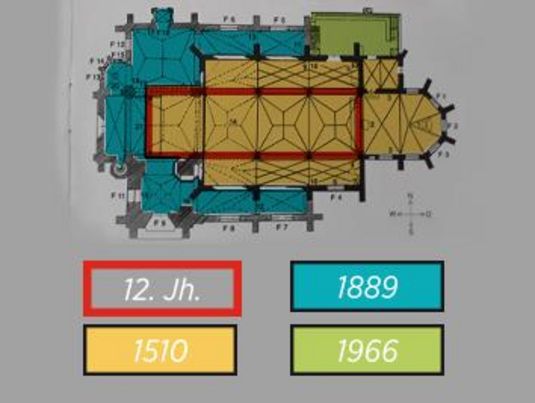

Sinds de tweede helft van de 12e eeuw verving een romaanse kerk van puinstenen het kleine oorspronkelijke gebouw van vakwerk. De doopvont, die vandaag de dag nog steeds bestaat, komt uit deze tijd. De kerk was het centrale gebouw van het dorp, voor kerkdiensten en pastorale taken, en het diende ook als bolwerk en schuilplaats. De versterkte kerk werd omringd door een ring van woongebouwen met opslagplaatsen, het kerkhof en grachten.

In 1510 volgde een kooraanbouw in laatgotische stijl, het oudste nog bestaande deel van de kerk. Nadat het romaanse schip was afgebroken, werd op dezelfde plaats een veel grotere driebeukige kerk in laatgotische stijl gebouwd onder leiding van de bouwmeester Henric de Suer uit Coesfeld. In 1663 stortte de vervallen torenspits in en kreeg de kerk de trapgevel die we kennen van oude afbeeldingen.

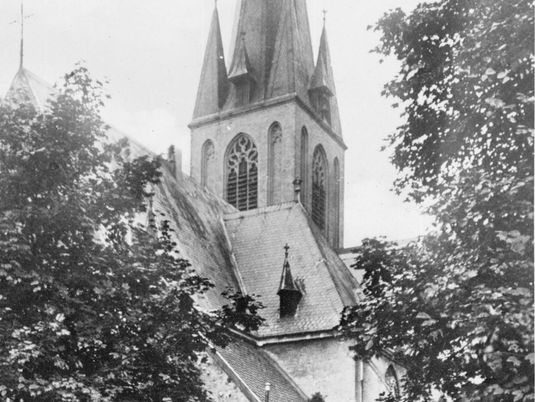

Tussen 1887 en 1889 kreeg de kerk zijn huidige uiterlijk met de neogotische toren, die vandaag de dag nog steeds kenmerkend is voor het stadsbeeld, door een vernieuwde uitbreiding onder leiding van de diocesane bouwmeester Hilger Hertel de Oude uit Münster.

De kerk bleef gespaard van vernietiging tijdens de oorlogen. In 1973 brak er echter een stuk van de grote kruisbloem af van de gevel aan de noordkant.

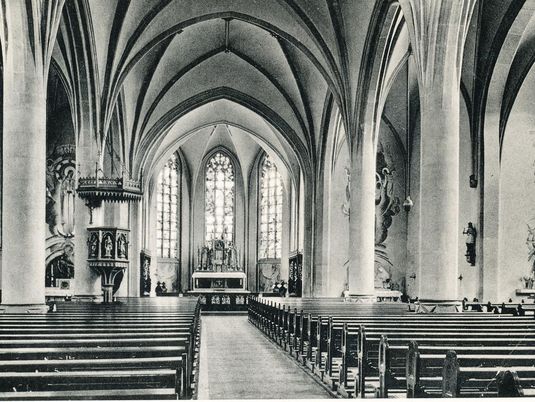

In 1979 waren het dak en de gevel grondig gerenoveerd. In 1981 volgde een uitgebreide renovatie van het interieur volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie. Prof. Hillebrand uit Keulen creëerde een celebratiealtaar voor de koorruimte en een stenen retabel met tabernakel voor twaalf apostelfiguren. Samen met de Romaanse doopvont is de apostelcyclus een van de bijzondere schatten van de kerk. Tijdens de restauratie werden laatmiddeleeuwse zijden stoffen uit de 15e eeuw met ingepakte relikwieën ontdekt in de hoofden van sommige figuren. Je kunt meer te weten komen tijdens een rondleiding of door de toren te beklimmen.

De parochiekerk van St. Pankratius is het centrum van de katholieke parochie van St. Pankratius en St. Maria, die sinds 2010 verenigd is, met bijna 11.000 gelovigen.

Romanisches Portal bis 1888

Bauepochen

Dominanter Turm von 1889

Abtransport der Glocken um 1915

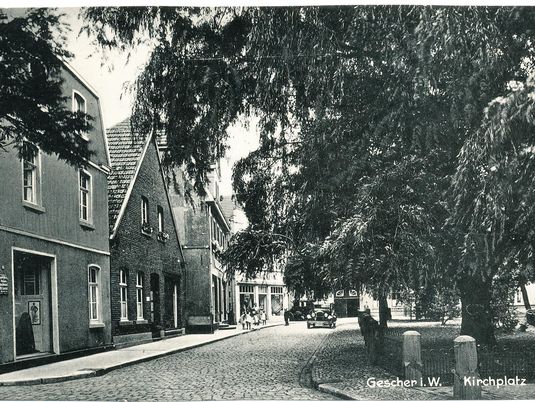

Dörflicher Kirchplatz, Ende 1930

Kircheninneres ab 1936

Joods leven in Gescher

Joods leven in Gescher

Overblijfselen van joden in Gescher gaan terug tot 1773. Aan het begin van de 19e eeuw bestond de joodse gemeenschap uit vier families van ongeveer 30 mensen. Vanwege het kleine aantal mensen had de joodse gemeenschap in Gescher geen eigen synagoge. Sinds 1848 behoorden de joden uit Gescher tot de synagoge van Coesfeld en na 1912 tot die van Borken.

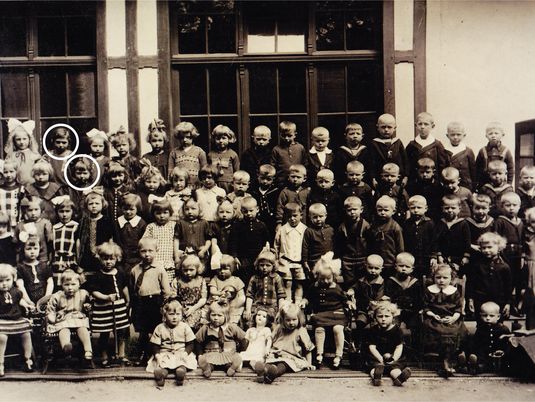

Religieuze vieringen vonden daarom plaats in privé gebedsruimtes, eerst in het huis Spier/Marx, Hauptstraße 35, later in het bijgebouw Stein, Armlandstraße 1. Joden waren stevig geïntegreerd in het dorpsleven in Gescher als slagers, veehandelaren en kooplieden. Joodse kinderen gingen naar de katholieke kleuterschool en de lagere school. Vanaf september 1936 nam ook in Gescher de repressie toe. Tijdens de novemberpogrom in 1938 werden Joodse huizen en de gebedsruimte in het Stein huis gesloopt door lokale en buitenlandse SA-mannen. De joodse mannen werden vervolgens enkele dagen opgesloten in de plaatselijke gevangenis.

Het joodse leven in Gescher eindigde op 10 december 1941 met de deportatie van de joodse families Marx, Falkenstein, Stein en Marx naar Riga in Letland. Geen van de twintig Gescherer joden overleefde de Shoah.

De begraafplaats:

De joodse begraafplaats lag oorspronkelijk ver buiten het dorp en wordt voor het eerst vermeld in het kadaster in 1867. Het is het enige authentieke bewijs van een voormalige joodse gemeenschap in Gescher. Er zijn hier vandaag de dag nog 14 graven. De laatste geregistreerde begrafenis op deze begraafplaats was in 1929.

Herdenkingscultuur:

Pas 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog begon de herwaardering van de Joodse geschiedenis in Gescher. In het begin was er het werk "ENT-DECKTE ZEICHEN", geschreven door Martin Wissen en uitgegeven door de Heimatverein Gescher e.V.. In 1993 volgde de oprichting van vier zandstenen gedenkstenen in de Elionore-Stein-Straße ter nagedachtenis aan de vier Joodse families. In 2014 sloot de stad Gescher zich aan bij het Riga Comité. Sindsdien zorgt een werkgroep voor de herdenkingscultuur van het Joodse leven in Gescher. Inmiddels zijn er 20 Stolperstenen gelegd voor de voormalige Joodse panden en is de Joodse begraafplaats voorzien van een nieuw hek en een bijbehorend informatiebord.

De vermoorde joden van Gescher worden elk jaar op 10 december herdacht op de voormalige deportatieplaats voor het oude stadhuis.

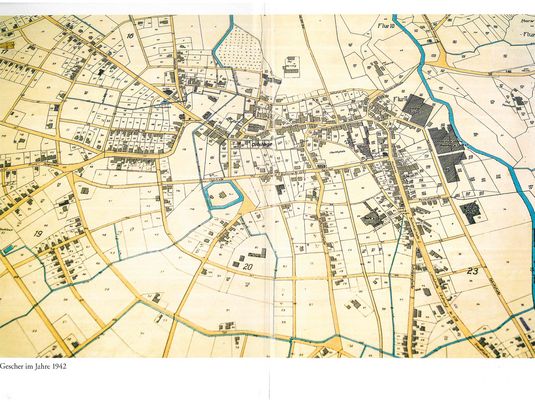

Standorte jüdisches Lebens, 1942

Gebäude Stein, Armlandstr. 1

Haus Falkenstein, Hauskampstr.

Geschw. Marx im Kindergarten

Der jüdische Friedhof

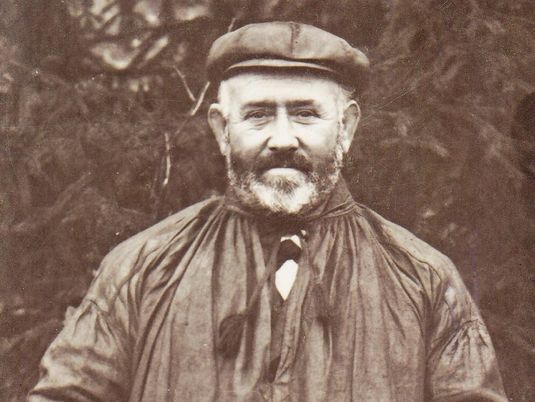

Isaak Marx, Beerdigung 1931

Neue Toranlage am Friedhof, 2017

Mahnmal, Elionore-Stein-Straße

Stolpersteinverlegung in 2017

Gedenkstätte in Riga – Bikernieki

Veranderend stadscentrum

Veranderend stadscentrum

Het middeleeuwse stadscentrum werd gedomineerd door het kerkplein, dat werd beschermd door verschillende waterlopen. Het werd omringd door ongeveer 100 smalle huizen met puntgevels, die zich ook uitstrekten tot in het gebied van de hoofdstraat. De eeuwenlange beslotenheid van het dorpscentrum werd pas na 1675 verlaten, op het vooruitziende voorstel van pastoor Schmitz, met de aanleg van de Armlandstraße en de Hauskampstraße. Het pure straatdorp bleef bestaan tot het begin van de 19e eeuw. Tussen 1818 en 1900 verdubbelde de bevolking, niet in de laatste plaats door de opkomende textielindustrie. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, werd in 1885 een eerste ontwikkelingsplan opgesteld. Dit werd in 1932 vervangen door een "masterplan" met veel trendsettende voorstellen voor de ontwikkeling van het dorp. Dit plan omvatte al een zuidelijke rondweg en een uitloper van het treinstation naar de textielbedrijven in de Fabrikstraße.

De verdere ontwikkeling van de nederzetting is afgebeeld op station M.

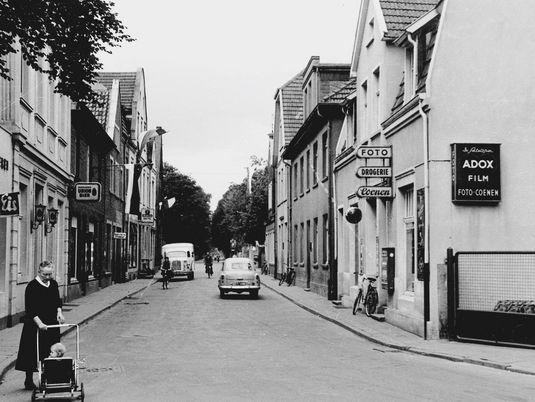

Het stadscentrum, dat tot dan toe zeer dicht bebouwd was, was alleen al door de algemene toename van het doorgaande verkeer een groot probleem geworden, om nog maar te zwijgen van de belevingswaarde.

Vanaf de jaren 1960 onderging het centrum van het dorp aanzienlijke veranderingen. Talrijke sloopmaatregelen en nieuwe gebouwen en verbouwingen veranderden het aanzicht van de stad fundamenteel. De bouw van de Konrad-Adenauer-Strasse (1969) met een verbinding naar de Hauskampstrasse vereiste ook ingrepen in de historische inhoud. Tegelijkertijd onderging de plaatselijke detailhandel veel "moderne" veranderingen aan gevels en bedrijfsruimten.

Een tweede golf van drastische veranderingen vond plaats in de loop van de binnenstedelijke verkeerskalibratie in de jaren 1980. Het motto was "rode steen in plaats van asfalt".

Nog ernstiger voor de functie en het ontwerp van de stad was de bouw van een tweede diensten- en winkelcentrum rond het nieuwe stadhuis aan de Hofstraße in respectievelijk de jaren 1980 en 1990. In 2017 kreeg dit gebied een overtuigende structurele afronding met het nieuwe Marien-Quartier.

Vooral in de laatste vijftig jaar heeft het in de loop der eeuwen gegroeide stadscentrum veel veranderingen ondergaan. Veel ervan weerspiegelen de tijdgeest, maar ook de modieuze trends van hun tijd van oorsprong.

Eng bebauter Ortskern bis in die 1960er Jahre

Schmale Ortsdurchfahrt

Letztes schmales Giebelhaus

Heute: „Wurstaufholerplatz“

Verhältnisse Armlandstraße 1960

Abrissmaßnahme ab 1963

Durchbruch Eschstraße um 1967

Neues Einkaufen lockte 1970

Der alte Marktplatz um 1965

Umgestaltung in der Hauptstraße