Die Glockengießerei

De Klokkengieterij – traditioneel vakmanschap met wereldfaam

Het maken van brons, waarvan het gebruik al 5000 jaar geleden kan worden aangetoond, getuigt van grote metallurgische kennis en handwerkelijke creativiteit. Deze legering is harder en duurzamer dan puur koper. De benaming „brons“ komt uit het Oosten en bereikte ons via Italië in de 17e eeuw. De kiem van de huidige onderneming was de rondreizende werkplaats die rond 1690 door Jean Francois Petit in Lotharingen werd opgericht. In 1787 goot Alexis Petit de Oude in Gescher een klok voor St. Pankratius.

De achterkleinzoon van de oprichter, Alexius Petit de Jonge, vestigde zich in 1806 in Gescher en trouwde met Theodora Catherina Edelbrock. Ze woonden al in het huidige stamgebouw aan de Hauptstraße 5. De werkplaats bevond zich aan de achterkant, aan de Hofstraße. In de vaste werkplaats met klokput en smeltoven werden de kwaliteit aanzienlijk verbeterd en konden de klokken economischer worden vervaardigd volgens de traditionele kleivormmethode.

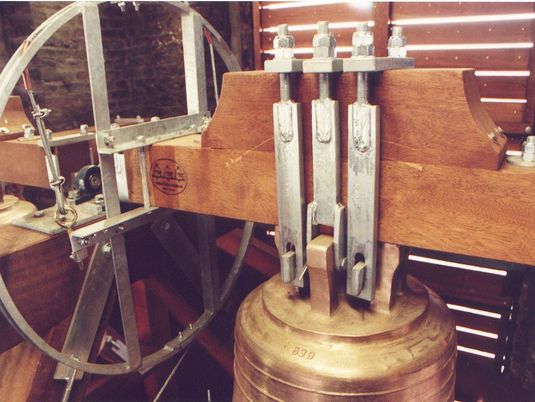

Toen de neven van het echtpaar, de broers Josef en Wilhelm Edelbrock, in het bedrijf kwamen, ontstond de nog steeds gangbare naam Petit & Gebr. Edelbrock. De gieterij werd in de loop der tijd meerdere keren uitgebreid en technisch geoptimaliseerd. Klokkenbrons bestaat uit 78% koper en 22% tin en wordt verwerkt bij ca. 1100°C. De huidige klokput met een smeltoven voor 13 ton „klokkenbrons“ werd in 1925 gebouwd. In 1935 nam Hans Hüesker de leiding van het familiebedrijf over. Dit bestaat nu in de 12e generatie. Eigen slotenmakers en timmerlieden vervaardigen en onderhouden klokkenstoelen, beslag, klankblenden en torenuhren.

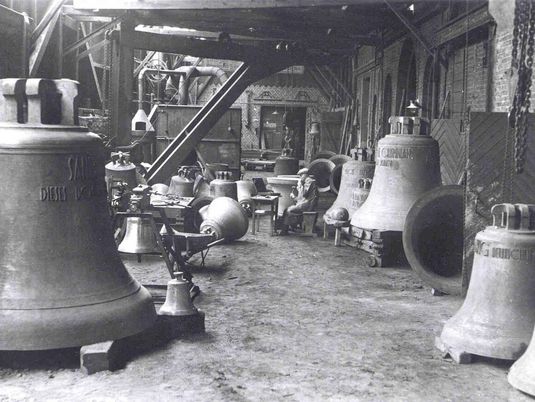

Door vernietiging of insmelting tijdens de twee wereldoorlogen gingen tot 1945 talloze klokken in Duitsland verloren. De grote vraag naar nieuwe klokken maakte de jaren 1950 tot de succesvolste periode in de bedrijfsgeschiedenis.

Sinds de jaren 1960 kreeg de kunstgietkunst meer betekenis. Tegenwoordig vervaardigt de gieterij in opdracht van talrijke gerenommeerde kunstenaars werken in brons, messing en aluminium. In Gescher staan de beelden „Turfstekers“ (Hochmoor) en „Worstophalers“ (Hauptstraße). Klokken uit Gescher klinken over de hele wereld, zelfs tijdens zittingen van de Duitse Bondsdag. Klokgelui is te vinden in onder andere de kathedralen van Aken, Limburg, Billerbeck, Lindenberg (Allgäu), in het stadhuis van Kopenhagen en in vele landen in Europa en overzee.

De huidige klokken- en kunstgietmanufaktuur bewaart in de langdurige productieprocessen het eeuwenoude traditionele vakmanschap. Dat ervaart men direct, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding, wanneer men de sfeer van deze werkplaats beleeft. Meer informatie op:

www.petit-edelbrock.de.

Abtransport im 1. Weltkrieg

Hoher Glockenbedarf nach 1945

Glockenauslieferung per Bahn

Lehmformen in der Grube

Anheizen des Schmelzofens

Der große Moment – der Guss

Kunstguss verschiendenster Art

Glockenstuhlfertigung

Firmenwappen

Die Papstglocke

Die Nachbarschaften

De Buurtverenigingen

In Gescher spelen de buurtverenigingen al eeuwen een belangrijke rol. Voorlopers waren waarschijnlijk de historisch belangrijke zes „Rottbezirke“, die van de 15e eeuw tot circa 1803 bestonden en werden geleid door zogenaamde „Rottmeesters“. In tegenstelling tot de latere buurtverenigingen hadden zij toen zelfs taken op het gebied van zelfbestuur in de plaats. De namen van de Rottbezirke komen nog terug in enkele aanduidingen van de oudste buurtverenigingen, onder andere in namen als Herrenhook, Up’n Huskamp, In’t Armland, De Apostelen, Up’n Friehoff of Pastoreneck. De oudste buurtvereniging in Gescher is de „Gantenhook“ – opgericht in 1805.

Vanaf het begin fungeerden de buurtverenigingen vooral als onderlinge hulpverbanden. Elk huis had aanvankelijk vijf of zes „Notnoabers“ (buurhelpers). De hulp binnen de buurt strekte zich uit over vele aspecten van het dagelijks leven. Men hielp elkaar bij geboorten, sterfgevallen, bij het vieren van bruiloften, doopfeesten en andere familiefeesten, maar ook bij de bouw van huizen en bij brandbestrijding.

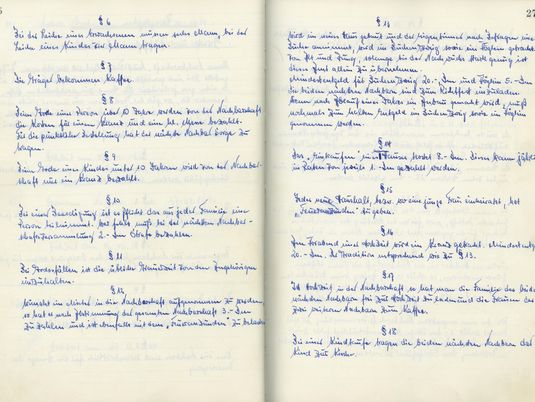

De wederzijdse, onbetaalde hulp was een belangrijk onderdeel van het gemeenschapsleven. De plichten en rechten van de buren waren vastgelegd in statuten. Bij overtredingen werden straffen opgelegd, aanvankelijk in natura en later ook in geld. Naast deze verplichtingen had gezelligheid, vooral tijdens de jaarlijkse carnavalsfeesten, een grote betekenis. Ook omdat tijdens deze feestelijke bijeenkomsten de tot dan toe opgelopen boetes werden voldaan.

Van het overzichtelijke aantal in de 19e eeuw is door voortdurende ontwikkeling van de plaats het aantal buurtverenigingen inmiddels gegroeid tot meer dan tachtig – waarvan elf in de wijk Hochmoor. De genoemde statuten zijn aangepast aan de tijdgeest en de actuele behoeften, omdat veel van de vroegere taken inmiddels door diverse dienstverleners (bijvoorbeeld zorgdiensten) worden overgenomen.

Tegenwoordig wordt het leven in de buurt vooral gekenmerkt door het onderhouden van gezelligheid, verbondenheid met de woonplaats en het bewaren van oude gebruiken en tradities. Veel buurtverenigingen, die tegenwoordig vaak uit twintig tot zeventig huishoudens bestaan, worden geleid door een president, vaak ook een presidentes; indien nodig worden zij ondersteund door een bestuur.

De gezamenlijke Gescheraner buurtverenigingen hebben als hoogste vertegenwoordiger een opperpresident. Deze nodigt jaarlijks de vertegenwoordigers van de buurtverenigingen uit voor de „Presidentenvergadering“.

Auszüge von Nachbarschaftsstatuten 1960

Die Nachbarschaftspumpe

Hilfe bei Familienfeiern

Karneval „Amsterdamer Poate“

Sommerfest „Feldschulten“ 1962

Kinderschützenfest „Kattenborg“

Nachbarschaftstreffpunkte

Ökumenischer Gottesdienst

Siedlungsentwicklung

Ontwikkeling van de bebouwde omgeving

Al in 1932 had de gemeente een baanbrekend bestemmingsplan opgesteld. Dit vormde de basis voor een uitgebreide herinrichting van de percelen in de plaats, die echter pas in 1953 kon worden afgerond.

Radiaal en centraal op het dorpscentrum gerichte straten zorgden voor ontlasting van het centrum, efficiënte ontsluiting en talrijke aantrekkelijke bouwlocaties in nieuwe wijken. Dit was ook nodig, omdat de gemeente in de jaren 1950 een groeigolf meemaakte, die tijdelijk zelfs leidde tot een woningtekort. Van 1940 tot 1950 groeide het dorp door de instroom van vele Oost-Duitse vluchtelingen en geëvacueerden uit door oorlog verwoeste steden in het Ruhrgebied met ongeveer 3.000 inwoners.

De in 1949 opgerichte Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft realiseerde vanaf het begin van de jaren 1950 talrijke nieuwe woonwijken. Deze eerste woonontwikkelingen zijn nog steeds herkenbaar, onder andere aan de zuidelijke Venneweg, Eichenweg, Borkener Damm, Schultenrott en in de wijk Hochmoor.

Van 1960 tot halverwege de jaren 1980 ontstonden in het noorden van het dorpscentrum, na de verplaatsing van de centraal gelegen boerderijen Wening en Ebbing, planmatig aangelegde grote woonwijken. Pas halverwege de jaren 1990 werd de centraal gelegen „Blenkers Wiese“ bebouwd. Deze wijk kreeg de naam van de vroeger daar gelegen „Grimoldinghof“. De bebouwing van open terreinen verdichtte het dorp; diverse terreinen van de voormalige textielindustrie (bijvoorbeeld Greve, Paskert, Hagmann, Schweers) zijn tegenwoordig woonwijken.

Het dorp ontwikkelde zich geleidelijk verder naar het westen en zuiden. Ook „Greves Wiese“ werd in meerdere fasen bebouwd. De woonwijk „An den Bachgärten“ ligt langs een ecologisch aangelegd beekje met weelderige beplanting.

Terwijl het Berkeltal in het oosten een natuurlijke grens vormde, markeerden in de loop van de tijd de rondwegen in het zuiden richting Nederland (B 525) en in het westen richting Stadtlohn (L 608) de grenzen voor de woon- en bedrijventerreinen van Gescher.

In het kader van deze stedelijke ontwikkeling werden dringend benodigde voorzieningen gerealiseerd op het gebied van onderwijs (schoolcentrum, bibliotheek), sport en vrije tijd (sportterreinen Borkener Damm en Ahauser Damm, nieuw zwembad), evenals diverse sociale functies. Voorbeelden hiervan zijn talrijke nieuwe kinderdagverblijven en een passend aanbod aan seniorenwoningen en verzorgingsvoorzieningen.

In de afgelopen 150 jaar is Gescher uitgegroeid van een straatdorp met circa 3.800 inwoners tot een kleine stad met meer dan 17.000 inwoners.

1953 – Außerhalb des Ortskerns nur vereinzelt Wohnungsbauaktivitäten

Fa. Hagmann – Fürstenkamp

Fa. Jagri – Amselweg / Jägerweg

Fa. Greve – Auf der Twente

Ab 1955 reger Kanalbau

Baugebiet Finkenweg

Ab 1960 kompakte Wohnhäuser

Positive Stadtentwicklung erforderte schon immer Investitionen in öffentliche Einrichtungen